あきたこまちRとは?(放射線育種米)の特長と安全性

あきたこまちRとは?(放射線育種米)の特長と安全性

あきたこまちRとは?放射線育種米ってなに?分けわからんのだけど。

あきたこまちRとは放射線育種によって開発された食用米なのだ!

放射線育種は、放射線を細胞に当ててDNAに突然変異を引き起こして新しい品種を作り出す育種手法だよ。

放射線を当ててDNAの突然変異?

それって安全なの?

この前のラジアルタイヤは口に入るものじゃないからいいけど、食品に遺伝子操作や放射線照射とか不安しかないんだけど!

放射線照射による突然変異は、遺伝子組み換えとみなされていないんだ。でも「放射線」って言葉があるから気になっちゃうよね。

秋田県では令和7年から、

あきたこまちからあきたこまちRに切り替わるんだけど一部報道によると、あきたこまちRに反対する投稿も少なくとも5000件以上あるらしいのだ!

ただ、この反対意見の中には根拠のない情報もあって、秋田県も注意を呼び掛けてるんだ。

だからここでは「正しくリスクを恐れる」「正しく怖がる」事を目指してこれから語っていくのだ!

あきたこまちRの概要

・秋田県は令和7年からあきたこまちRへの全面切り替えを予定しています。

・あきたこまちRとは、秋田県が開発した新しい品種のコメです。この品種は、耐冷性が高く、短期間で収穫できるため、秋田県の気候に適しています。また、栄養価も高く、食味が良いとされています。

あきたこまちRは、耐病性も優れており、農薬の使用を減らすことができるため、環境にも優しい品種です。この品種は、秋田県の農家にとって非常に魅力的な選択肢となっています。

・ただし、製造過程で放射線を利用するため風評被害や健康被害を懸念する意見から、一部反対運動も起こっています。

あきたこまちRは厳しい環境に適応して、高栄養、食味も良いと来たらいいことづくめですね。ただ、放射線気をつかってるのが・・・。

だよね、俺もだよ!

日本は衝撃的な原子力事故が何度も起きてるから風評被害も無視できないよ!?

まあまあ、これから説明するから話を聞いてほしいのだ。

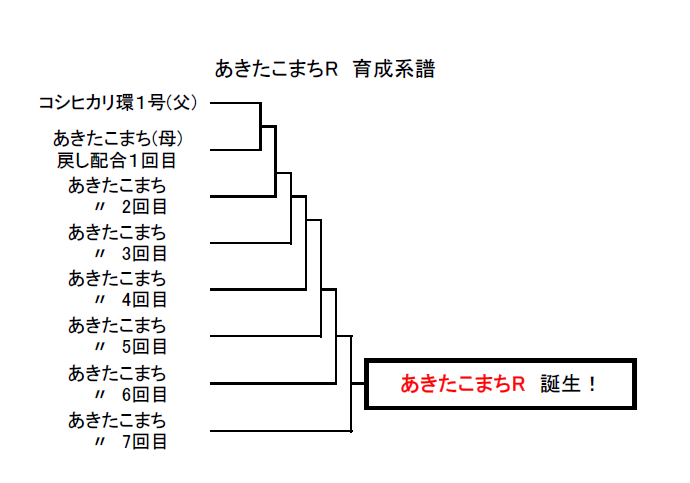

あきたこまちRとはどのように作成されたの❔

コシヒカリ環1号との配合

あきたこまちRとは、

コシヒカリ環1号にあきたこまちを交配(※1)、戻し交配(※2)によって誕生した品種です。

コシヒカリ環1号は放射線照射による突然変異によって開発されました。

※1 交配:母親になる品種のめしべに、父親となる別の品種の花粉を振りかけて新し い品種をつくるプロセス。

※2 戻し交配:交配で作られた品種に対して最初の親の片方を再び配合すること。

ここではコシヒカリが最初の親として再び配合する。

コシヒカリ環1号か・・・

初耳だけどなんかカッコいい。放射線で作られた品種なんですね。

コシヒカリ環1号と、あきたこまちの間に生まれた品種を父親にして、再度あきたこまちを母親にして・・・ってややこしいね。わかりにくくて頭ハゲそう。

頭使いすぎてハゲそうなのか…。

繰り返し配合が1回だけでは、コシヒカリ環1号の遺伝子とあきたこまちの遺伝子がそれぞれ50%の品種が生まれるんだよね。

だから何度も繰り返し配合してあきたこまちの遺伝子で上書きするんだ。

コシヒカリ環1号50%と、あきたこまち50%の遺伝子のお米も食べてみたいな~。どんな味がするんだろう?

それはそれで食べてみたいよね。

それはさておき、あきたこまち7回繰り返し配合で理論上99.6%があきたこまちの遺伝子を持つ品種が誕生するのだ!

残りの0.4%がコシヒカリ環1号の遺伝子になるね。

育成系譜みたら途中で訳分からなくてハゲしたよ・・・。

ううむ…つまりコシヒカリ環1号が放射線によって作られ、その7世代後の品種があきたこまちRってこと?

あきたこまちRそのものは放射線で作られた訳じゃないのかな?

その認識であっているよ。あきたこまちRそのものは配合のみで作られたもので、放射線を照射されたわけではないんだよね。

ただ、放射線ビームによって作られた遺伝子が含まれているため、あきたこまちRは放射線育種に分類されるのだ!

じゃあ、コシヒカリ環1号ってなんやねん?!って事になるよね。

これからコシヒカリ環1号を説明するヨ!

コシヒカリ環1号とは?

コシヒカリ環1号は*加速器によって加速された*重イオン線をコシヒカリ」の種子に照射し、コシヒカリの変異体集団を作出しました。

その中でカドミウム吸収が極めて低い個体を選抜して様々な検定、試験、調査を実施してコシヒカリに対して最も高い相同性を示す系統をコシヒカリ環1号と命名しました。

*加速器:電磁場を利用して粒子(電子、陽子、イオンなど)を加速させ放射線

ビームを発生させる装置

*重イオン線:炭素や酸素などの重い粒子・イオンを加速器で加速して得られる

放射線の一種

重イオン線系の放射線ビームは近年開発された新しい人工的な放射線の一種。

「ブラッグピーク」という物理的特性が特徴。

このブラッグピークを利用してガン細胞へピンポイントに爆裂攻撃(?)する放射線治療が近年開発されたのだ。

別の機会で紹介したいのだ!

種子に放射線ビームを当てて突然変異を起こすことはわかったよ!

でも放射線を当てて望んでいる特性を備えた品種が生まれる確率ってどのくらいなんだろ?

数千~数万分の1と言われているね。

ひゃー凄い確率だね、気が遠くなりそう。

このプロセスは時間と労力を要するんだよ。でも従来の交配育種に比べたら短期間で有用な変異を得られるんだYO!

遺伝子変異って今風に言うと遺伝子変異ガチャだね。

俺がやっているソシャゲのガチャでもチート級SSR出ないかな・・・。ガチャで欲しいキャラが出ないと毛が抜けるー

ソシャゲのガチャはほどほどにするのだ・・・。

毛も金もスッカラカンなのだ・・・。

次にコシヒカリ環1号が開発された背景を説明するのだ。

「コシヒカリ環1号」が開発された背景~カドミウム(Cd)低減~

・カドミウム(以下、Cd)は自然界に普遍的に存在する元素です。

・一定量を超えるCdを摂取し続けると腎機能障害などの健康被害が生じる可能性があります。

・日本人が食品から摂取するCdの約37%がコメ類由来であり、コメに含まれるCd低減は重要な課題です。

・Cd低減として低コストな対策は、従来の稲作栽培で対応可能な低Cd品種の開発です。

低Cdの品種が開発されれば、今までと同じ手法で栽培するだけでCdが少ないお米を作れる。

だから開発が進められたのだ!

でもCdの吸収低減に伴ってマンガンの吸収も低減されるんだよね?

マンガンが不足すると稲がゴマ葉枯病という病気になるらしいけど?

ゴマ葉枯病などの病害リスクは存在するね。適切な栽培管理や土壌改良によってリスクを低減できるけど、新たな負担になる可能性があるのだ。

ここで冷静に判断してほしいのは、「得られる利益が、発生するリスクを上回るか?」という視点で判断することが重要なのだ。

現時点での科学的知見に基づけば、品種改良によってもたらす利益は、理論的リスクを上回ると考えられるのだ。

コシヒカリ環1号の作出

①2008年 炭素イオン線を「コシヒカリ」の種子に照射。

↓

②照射された種子を成熟期まで栽培。

↓

③2010年 玄米のCd吸収が低い個体を3個を選抜。

↓

④2011年 収量・品質・耐病性・対虫性の評価試験や、冷地や乾燥地など異なる環境条件で比較・評価。

↓

⑤コシヒカリに対して最も高い相同性*を示す系統をコシヒカリ環1号と命名、品種登録出願。

*相同性:ある形態や遺伝子が共通の祖先に由来すること。

↓

⑥2012年~2016年の5年間、出穂期,成熟期,稈長など草姿および生態的特性について,コシヒカリ環1号とコシヒカリを比較。すべての調査項目で5%水準で有意差は認められなかった。

結果を踏まえ、コシヒカリ環1号はコシヒカリと同等と判断された。

難しい言葉が出てきて眠くて頭ハゲそう。

コシヒカリとコシヒカリ環1号がこっそり入れ替わってたとしても、消費者も生産者も分からないって事かな?

(すでに頭ハゲげてるけどね・・・)

分別は難しいだろうね。

懸念点はマンガン吸収低下によるリスクが存在すること。これは農家にとって新たな負担になる可能性があるのだ。

なぜあきたこまちからあきたこまちRに切り替わるの?

反対意見が多いなか。なぜ切り替えに踏み切ったのかな?

良からぬ思惑があるんかな?

陰謀論的なものはないと思うよ。あきたこまちRへの切り替え理由をこれから説明していくゾ~

1.カドミウム(Cd)の低減

秋田県は過去に多くの鉱山開発が行われてるため土壌によっては食費衛生法の基準値を超えるコメが発生することがあります。

国のカドミウム基準値:0.4ppm(mg/㎏)

あきたこまちRはCd吸収のリスクを減らし、より安全なコメを提供することができます。

2.国際基準への対応

海外ではCdの基準値が厳しく設定されている国があります。

欧州連合(EU)では基準値が0.2mg/㎏。

コーデックス規格の基準値が0.4mg/㎏。

将来的に基準が厳しくなる事が予想されるためより厳しい基準に対応できる品種が求められます。

・安全な米供給のため →カドミウムやヒ素の同時低減を可能としたい

・輸出の拡大のため →国際基準を見据えた米生産を目指したい

〔国際基準値 カドミウム:0.4ppm、ヒ素:0.35ppm〕

3.消費者の安全性向上

消費者に対してより安全なコメを安定的に提供するために、Cdの低減が重要視されます。

4.栽培管理の簡略化

あきたこまちRは従来品種と同様の栽培方法ででCd含有量の少ないコメを生産することが可能です。

更に今までの稲作で行われてきた、Cd吸収抑制のための「出穂期の前後各3週間の湛水管理」を縮減が期待されます。

湛水管理とは水田に水を張ることを指すんだけど、湛水を調整することでカドミウムの吸収を抑える事が可能なのだ!

「出穂期の前後各3週間の湛水管理」を縮減ってのは、簡単に言うと湛水管理が楽になるって事なんだネ!

5.安全なコメの生産地としての地位の確立

秋田県は元々コメの生産地として名を馳せていますが、その地位を確立したいでしょう。現代において地域復興は避けて通れない課題であり、名物となるものが求められます。

あきたこまちRに切り替える理由として、「安全」「信頼」「輸出拡大」などのビジネス面での利点だけでなく、「管理の簡略化」による農家の負担軽減もあるのだ。(ただ、ゴマ葉枯病に注意なのだ・・・)

読むのめんどくさいから流し読みしたけど、要はおいしくCdが少ないお米が食べられるって事ですか?

(一生懸命書いたのに・・・)そうだね、コシヒカリ環1号もすでに作られてるし、今後も品種改良されたコメの切り替えが全国で実施されるかもしれないネ!

今になって気が付いたんだけど、あきたこまちRって99.6%があきたこまちの遺伝子で、残りの0.4%がコシヒカリ環1号の遺伝子なんですよね?

遺伝子の殆どがあきたこまちなのにCdの吸収を抑えられるのかな?

あきたこまちRの栽培試験の結果、Cdの吸収は大きく抑えられてるのだ!

詳しいデータは農研機構の研究レポートを参照してほしいのだ・・・。

カドミウム(Cd)とは何?

カドミウム(Cd)の特性や用途、健康への影響について説明します。

化学的性質

Cdは亜鉛や水銀と類似の化学的性質を持つ軟質で塑性に富む金属です。

用途

ニッカド電池、塗料や顔料、合金として使用されます。

健康への影響

・毒性: Cdは強い毒性を持ち、特に腎臓や骨に影響を与えます。

・腎臓障害: 長期にわたる低濃度曝露でも腎機能障害を引き起こす可能性があります。

・イタイイタイ病: Cd中毒が原因で発生する骨軟化症の一種です。

・発がん性: 国際がん研究機関(IARC)では発がん性物質として分類されています。

Cdってそんなにヤバいの?

Cdは鉱物、水中、土壌中に含まれてるんだ。

だから農作物に蓄積されて、それを食すると一部が体内に吸収されて腎臓や肝臓などに蓄積されるんよ。

腎臓や肝臓に蓄積されるの?排出されないの?

Cdは一度取り入れると排出されるのが非常に遅い。生物学的半減期が約16年~38年程度と非常に長い。そのため長期的に健康に悪影響を与える。

半分になるのに約20年~40年って事?

取り入れたCdが全部排出されるのに40年~80年って事?長いね・・・

考えが非常に甘いのだ!

半減期は成分が半分に減少するために必要な期間なのだ!

仮に

・Cdの半減期が30年。

・現在蓄積しているCdを100%

と仮定すると

理論的には以下の数値で推移するのだ。

30年後=50%

60年後=25%

90年後=12.5%

(半減期は年齢、体格、食生活等に左右されるから大雑把な計算なのだ!)

ほぼ一生涯体内に留まり続けるのだ!

しかも排泄を促進させる有効な低減策が現在の医学では無い。

臓器の保護やサポートを行う程度の対策しか行えないのが現状なのだ!

大量に取り入れたら一生体内に残って体に悪さするの?!

ヒエエエー!ひくわー・・・ッ!

高濃度のCd中毒の代表例が「イタイイタイ病」なのだ!

イタイイタイ病

イタイイタイ病は、富山県で発生した日本の四大公害病の一つで、Cdに汚染された水や食物を長期間摂取することで引き起こされます。

イタイイタイ病の主な症状は、腎機能障害のため骨を作る栄養素が不足し、骨折しやすくなり、激しい痛みを伴うため、「痛い、痛い」と叫ぶことからこの名前が付けられました

調べたら「イタイ!イタイ!」と訴えながら死に至るらしいけど、考えただけでもゾッとする!

ちなみにCdなどの重金属を体内に吸収しても、髪の毛や体毛を通して排泄される説もあるんだよね!髪の毛って有能だね!ちょっと安心。

(逆に考えると薄毛の人は排泄機能が劣る可能性もあるんだけど・・・面倒だからだまっとこ)

なぜ秋田県で実施されるの?

Cdの恐ろしさはわかったけど、何で秋田県が全国に先駆けてやったの?

秋田県では県内の田畑の重金属調査を開始した結果、一部地域で基準値を超えるカドミウム濃度が検出されたのだ。

さらに日本は国際基準と整合させるため、カドミウム基準値を引き下げたのだ。

そのため、従来の対策では基準をクリアできない地域が出てくることが懸念されるのだ。

じゃあ、その基準をクリアするためにあきたこまちRを普及させようって事?

その通り!

あきたこまちはもともと全国的に有名なブランド米だけど、安定かつ安全に国内外に供給するための対策が、あきたこまちRの採用なんだヨ!

あきたこまちRとは本当に安全なの?

ここで皆に考えてもらいたいのは、「正しくリスクを恐れる」って事なんだ。

つむぎに質問なのだ。

①放射線の突然変異でカドミウムなどの有害な重金属の吸収を抑えられた米

②従来育種のままだけど、有害なカドミウム含有量はそのままの米

どっちのリスクが高いかな?

そんなこと突然言われてもよくわかんない・・・。

確かに突然聞かれても難しいよね。

ただ、放射線による植物等の突然変異は自然界でも普通に起きている事なんだ。

自然界でも普通に起きてるの?マジっすか?!

マジっすよ!

私たちが住む世界では太古から宇宙線や大地、食物に由来する自然放射線を受けながら生きてきたのだ。

自然界での放射線による育種は遥か昔から存在するから放射線育種=危険という認識は必ずしも正しくないのだ。

でもやっぱり「食べない自由」があってもいいじゃないか!

俺は反対だね!

これから不安を抱えている人たちの意見を言うから答えてくれ!答えろよ!

じゃあ、これから疑問に答えるね!何でも来いなのだ!

あきたこまちRとは?Q&A

Q1 あきたこまちRは遺伝子組み換えの農産物なんでしょ?食べたくない!

A1 (うう、勢いが怖いよお・・・)

放射線育種は遺伝子組み換えとは別物なのだ!

放射線による突然変異は自然界に存在するもので、放射線育種は自然に起こる突然変異を人工的に促進しているのだ。

一方、遺伝子組み換えはそもそも動物種に存在しない遺伝子を導入するのだ!遺伝子組み換えは専門外だから気になる人は調べて欲しいのだ。

Q2 あきたこまちRって、マンガンの含有量が少なめって言われてるみたいですよ?

マンガンが少ないと問題があるみたいだけど。

A2 マンガンは多くの食材に含まれているから、他の食材で十分補えるよ。また、日本人のマンガン摂取量は必要量を大きく上回っているから問題ないのだ!

Q3 マンガンが少ないとゴマ葉枯病という病害稲枯を引き起こしやすくなるぞ!稲が枯れるぞ!

A3 ゴマ葉枯病になるリスクは否定できないね。適切な栽培管理や土壌改良によってリスクを軽減することが可能だけど、新たな負担となる可能性が否めないのだ。

そのため、カドミウム低吸収性とマンガン吸収能力を両立させる次世代品種の研究が進められているのだ。

Q4 お米の放射線照射に反対します!

A4 市場に流すお米に放射線は照射しないのだ!

Q5 放射能で汚染されたコメは食べたくない!

A5 あきたこまちRが放射能で汚染される事は大災害やテロでも起きない限り絶対にないのだ!冗談も程ほどにしてほしいのだ・・・。

Q6 あきたこまちRって、安全なのかもしれないけど…いきなり全部切り替えちゃうのはちょっとやりすぎじゃない?徐々に切り替えるのじゃダメなのかな〜?

A6 長期的に全面切り替えによるメリットが大きいのだ。全面切り替えによるメリットは以下の通り。

①カドミウムの低減(食の安全)。

②海外への輸出。(海外によっては日本よりカドミウム基準が厳しい)

③効率化の促進。(統一によるコスト負担軽減)

④システム全体を刷新することによる安定性の確保。(バラバラだと混乱するのだ)

⑤制度や流通の一貫性を維持(市場を安定させる)

などがあるのだ。

でも「部分切り替えで十分ではないか?」「消費者にも選択権を与えるべき」との意見も消費者側として当然の意見なのだ!

ん?なんか理屈っぽくて難しくね?

結局、強引に全面切り替えしようとしてるだけじゃないの?

俺は騙されないぞ!

ん-と、要は全面切り替えすれば色々簡略化できて海外展開できるってこと~?

つむぎの言う通りなのだ!簡略化されれば管理がシンプルになり、コストも下がる。その結果、価格の上昇を抑える事にもつながるのだ!

放射線育種の今後

これまで放射線育種によって様々な品種改良がおこなわれてきました。

・世界初の放射線育種による実用水稲品種「レイメイ」

・ナシ黒斑病抵抗性突然変異品種「ゴールド二十世紀」

・観賞用パイナップル「沖縄16号」

海外ではバナナの放射線育種で耐病性に関する品種改良活動が行われていました。

食品以外でも、バラや菊に放射線を照射することで、既存品種の優れた特性を保ちながら多様な色や形などの新たな魅力を付加することが可能となっています。

放射線育種に使用している放射線源および放射線は放射性コバルト60によるγ線などが使用されてきました。

近年は加速器によるイオンビームによる次世代の育種が進められています。

放射線育種は昔からやってるんだね。知らんかったよ。

ただ、大規模な放射線育種への転換は今回のあきたこまちRが日本では初めての試みなんだよね。

この挑戦は農業改革の一環として意義があるのだ!

単なるカドミウム対策じゃない!あきたこまちRが示す未来の農業

FNCA(アジア原子力協力フォーラム)では2018年度から「気候変動下における低投入の持続可能型農業のための主要作物の突然変異育種」をテーマとして活動を進めています。

今後予測が困難な気候変動に強く、低投入で栽培可能な作物の開発を促進しています。各国は新品種の商業化や農家の普及を進め、持続可能な農業の実現を目指しています。

FNCAってなに?また難しい単語が出てきた。眠くなるぞ!

FNCAは日本が主導する日本を含む12か国が参加する原子力平和利用のための国際的な枠組みなのだ!

原子力の平和利用だと!?

3.11や核兵器とか原子力には悪いイメージしかないのに平和利用とかどうなのよ…

近年は、原発事故やロシア・ウクライナ紛争を契機に核保有論や核拡散問題が浮上している。そのため原子力の認識は複雑化してきている。

だからこそ、FNCAの原子力技術の促進と社会的理解を深める活動は重要なのだ!

ブタペスト覚書だっけ?約束したのに核放棄したら侵攻されるんですもんね・・・。難しい問題だけど、こわいね。

話が大きくそれそうだから元に戻すのだ。

近年、気温上昇の加速に伴い異常気象が頻発されているけど、今後ますます深刻化が予測されるのだ。

そのために、政府、企業、そして国際社会が一体となり気候変動に強い品種を開発し持続可能な農業システムを構築することが不可欠なのだ。

確かにここ数年の気温上昇や台風などが深刻になってるね。

異常気象って台風以外にこれからどんな事が起こるの?

世界的には、

①極端な熱波・寒波

②塩害・土壌劣化

③ハリケーン・台風の勢力拡大

④干ばつと洪水の極端化→降水パターンの変化

などが予測されるのだ。

考えただけで恐ろしいね、俺の頭も不安と熱波で干ばつしそうだよ!

全β男の頭はとっくに干ばつしてるって!

それはさておき、作物の育成もこれから大変だね。

お米も野菜も最近高いし、不安しかない・・・。

気候変動による異常気象は一国単独では対応できない。そのため各国が連携し、官民が協力して品種開発や農業技術の進化を進める事が不可欠なのだ!

国際社会とか大きい話になってきたね。秋田県の話だけじゃないのー?。

「あきたこまちR」の全面切り替えは、単なるカドミウム対策じゃなくて、気候変動に対応するための大事な足がかりであり、農業改革の一環 として捉えられるのだ!

「一部だけ切り替えればいいんじゃないの?」っていう意見も、消費者目線ではもっともな疑問なのだ。でもね、全面切り替えすることで、異常気象に負けない持続可能な農業へのシフトが進み、次世代の農業の基盤になる のだよ!

今後の農業の未来を考えたら、この取り組みはとっても大切なのだ!

今回の話はここまでなのだ!見てくれたらうれしいのだ!

また今度も見てね!

まったね~